乡村产业振兴用地保障难题:

成因与破解路径

作者简介

仇焕广,辽宁大学党委常委、副校长,中国人民大学中国乡村振兴研究院副院长,教育部“长江学者”特聘教授,国务院特殊津贴专家。主要从事农业经济政策、农业资源与环境政策、农村发展等研究。兼任北京农业经济学会会长、中国农业技术经济学会副会长,中国农村发展学会青年工作委员会主任等。在国内外学术期刊发表学术论文200余篇,出版学术专著15部。研究成果获得教育部人文社科二等奖、三等奖、北京市教学成果一等奖、农业部软科学一等奖、中国农村发展研究奖、张培刚发展经济学论文奖等。

李登旺,中国社会科学院农村发展研究所助理研究员。主要研究方向为农村土地问题。近年来,围绕农业农村发展、农村土地制度等相关问题在《中国软科学》《中国农村经济》等学术期刊发表论文20余篇;主持或参与完成中央交办、国家社会科学基金项目10余项;执笔或参与撰写内参30余篇,其中多篇获得党和国家领导人的肯定性批示。

【摘要】土地是产业发展的空间载体和关键要素,关系乡村产业振兴和农民增收致富。随着乡村产业加快融合发展,产业空间布局日益复杂、用地需求持续扩张,现行以用途管制为核心的土地管理制度日益难以适配产业发展的多样化空间诉求,导致“用地难”问题成为制约乡村产业高质量发展的关键瓶颈。本文构建“消费—产业—土地—制度”分析框架,系统阐释乡村产业发展与土地利用转型之间的互动逻辑,深入剖析当前“用地难”的现实表现与制度成因,指出制度设计功能偏向保障型目标、空间治理工具错配、用途分类规则僵化以及政策执行机制不畅等问题是深层原因。破解乡村产业“用地难”问题,亟需调整土地管理制度的价值取向,在坚守耕地保护底线、保障国家粮食安全的基础上,更加重视对产业用地需求的识别能力与适配能力,实现从“单一底线防控”向“多元价值协调”的制度逻辑转变。文章从重构分类供地体系、增强制度适配能力、健全空间治理机制与打通政策执行链条四个方面提出了破解乡村产业用地难题的路径。

【关键词】乡村产业;用地难;成因;破解路径

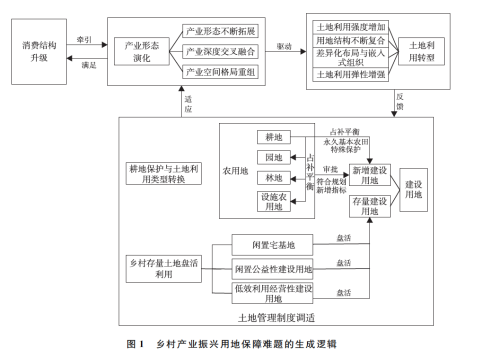

一、乡村产业振兴“用地难”的生成逻辑

土地需求本质上是一种引致性需求,源于人们对土地产出产品和服务的消费需要。随着城乡居民消费结构持续升级,消费偏好由生存型向品质型、体验型转变,不仅牵引乡村产业的发展路径与组织方式,也深刻影响土地利用的结构、布局与功能形态,形成“消费—产业—土地—制度”的递进演化链条:消费结构变化牵引产业体系重构,产业演化推动土地利用转型,并对土地管理制度提出新的适配要求。

一是,消费结构升级牵引乡村产业体系重构。随着经济发展与收入提升,居民对健康食品、休闲体验、文化旅游等需求增长,带动高附加值农产品与乡村多功能开发。消费升级推动乡村产业由单一农业向复合型产业转变,其组织方式、空间格局和供给逻辑随之重构,乡村产业正向平台化、社群化和体验型方向演进,布局趋向网络化、节点化,形成“以需定产”的新格局。

(图片来源:无锡新传媒)

二是,产业演化推动土地功能拓展与利用变革。乡村产业的多元融合使土地利用呈现高强度、复合化、动态化和嵌入式特征。土地功能由单一生产向多元承载转变,用地结构由耕地、设施农用地和建设用地复合组合,空间布局由集中开发向分散嵌入并存转型,形成园区集中与节点分布相结合的格局。同时,“农业+加工”“农业+旅游”等融合业态推动用途模糊、功能叠加,土地呈现情境性弹性,对分类管理与供给机制提出新挑战。

三是,土地管理制度的适应性转型。现行制度以用途管制为核心,通过规划引导、分类审批实现土地在国家安全与发展间的合理配置,长期以耕地保护与粮食安全为优先。面对产业融合与空间重构的新形势,需实现三方面优化:一是价值目标协调化,在耕地保护与产业发展之间形成可持续平衡;二是功能识别包容化,允许多功能叠加与用途转换;三是空间治理适应化,突破“成片开发”逻辑,支持“点状嵌入”“网络化布局”等新型用地方式,更好服务乡村产业高质量发展。

(图片来源:作者自绘)

二、乡村产业振兴“用地难”的现实表现

“用地难”问题在一产、二产、三产以及三产融合领域普遍存在,尤其是乡村特色产业发展空间大幅压缩、设施农业用地矛盾突出、二三产业建设用地保障不足以及产业融合用地机制滞后,已成为乡村产业振兴过程中最突出的现实障碍。

一是,乡村特色种植业空间趋紧。为遏制“非粮化”,国家强化耕地用途管控,实施耕地恢复和占补平衡,将种果种茶等纳入管控范围,显著压缩特色农业发展空间。耕地内部用途转换弹性下降,“保障安全”与“多元发展”间矛盾凸显。

二是,设施农业用地矛盾突出。设施农业供地渠道不畅、标准不一、退出机制滞后。永久基本农田比例高地区选址受限,难以实现集约化发展。老旧设施用地盘活机制不健全。

三是,二、三产业建设用地保障不足。新增指标分配对乡村项目支持有限,存量用地盘活缺乏系统机制。闲置集体建设用地和废弃工矿地利用受政策约束,“入股联营”等模式缺少操作规范与风险防控机制,全域土地综合整治周期长、成本高,难以满足产业落地需求。

四是,产业融合用地机制滞后。现行土地分类和审批体系刚性强,难以适应“农业+加工+旅游”等复合功能项目。审批尺度不一、责任不清,增加制度成本与落地风险。制度对融合型空间识别能力不足,缺乏多功能认定、用途组合供地与统一审批机制。

三、乡村产业振兴“用地难”的深层原因

当前乡村产业“用地难”问题的普遍存在,既非单一政策失灵所致,也不能完全归因于基层执行不力,而是深植于我国土地管理制度的核心逻辑与治理结构之中。从制度源头看,现行土地用途管制体系长期以保障粮食安全、守住耕地红线为核心,具有显著的土地功能限定特征,其内在设计偏向于稳定性与底线防控,难以快速响应乡村产业用地诉求的多样性与动态性。随着乡村产业形态加速演化,以静态分类、集中供地、刚性审批为核心的治理机制在适配性上逐步显现出结构性张力。

一是,耕地认定标准趋严,突出“现状化”与“精细化”,以“种什么定地类”的静态识别逻辑压缩了特色农业与高效种植空间,导致结构性错配。二是,乡村国土空间治理薄弱,村庄规划普遍“重居住、轻产业”,缺乏对产业用地的空间统筹;建设用地指标配置失衡,乡村难以获得稳定指标支持;空间碎片化、整治工具滞后,使潜在土地资源难以盘活。三是,政策落实存在“上热下冷”现象,执行力度衰减、部门职责交叉、基层动力不足等问题并存,导致中央支持政策在地方落地受阻。

(图片来源:搜狐)

四、乡村产业振兴“用地难”的破解路径

破解乡村产业振兴“用地难”问题,亟需调整土地管理制度的价值取向,在坚守耕地保护底线、保障国家粮食安全的基础上,更加重视对产业用地需求的识别能力与适配能力,实现从“单一底线防控”向“多元价值协调”的制度逻辑转变。聚焦“供地方式重构、用途规则优化、空间治理提升、执行机制畅通”关键环节,构建统筹供需、分类应对、精准落地的实施路径,提升土地管理制度对乡村产业高质量发展的支撑保障能力。

一是重构分类供地体系,实现“按产业类型+空间特征”精准供地。设施农业用地方面,完善管理政策和执行细则,拓宽供地来源渠道,优化空间布局方式。乡村二三产业项目建设用地保障方面,畅通多元获取路径,提升存量与增量协调能力。融合型业态项目用地方面,建立用途识别包容机制和弹性备案制度。

二是增强制度适配能力,构建“用途弹性+分类识别”的分类管理体系。推动土地用途分类制度从刚性划分向功能识别转型。优化耕地认定标准,厘清农业内部结构调整与耕地流失的界限。构建“主用途+副功能”分类制度,建立复合用途识别机制。优化乡村小微项目的供地审批机制。

三是健全空间治理机制,以规划统筹强化空间、政策耦合能力。提升空间资源配置的系统性与协调性,以规划统筹为抓手,构建精准高效、联动有序的乡村国土空间配置机制。加快编制实用性村庄规划,提升土地整治与空间重构能力,探索构建“村内微调+县域统筹”空间置换机制。

四是打通政策执行链条,推动“制度供给”向“落地执行”转化。打通从政策制定到实际落地的“最后一公里”。提高乡村产业用地政策执行环节的可操作性。建立多部门协同审批机制,破解多头申报、重复审查问题。增强基层政府服务能力,夯实制度落地的末端支撑。

来源:《江南大学学报(人文社会科学版)》2025年第4期